« Je suis aveugle et je peux lire à nouveau » : un implant rétinien qui offre de l’espoir

Une nouvelle avancée médicale permet à certains patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de retrouver une capacité de lecture. L’implant rétinien Prima, développé par une équipe internationale, a été testé en Europe sur 38 personnes. Résultat : pour la première fois, des patients aveugles peuvent percevoir des lettres, suivre des mots du regard et lire de manière partielle.

Selon Serge Picaud, directeur de l’Institut de la vision, aucun implant sous-rétinien n’avait jusqu’à présent permis à des aveugles de retrouver cette capacité tout en conservant leur vision périphérique. Derrière cette innovation se cache une technologie précise, dont les résultats cliniques suscitent beaucoup d’espoir.

Un dispositif pour contourner la cécité centrale

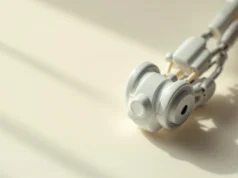

L’implant rétinien Prima agit comme un messager optique. Il contourne les cellules défaillantes de la macula, la zone centrale de la rétine. Ce petit carré, aussi fin qu’un cheveu, mesure deux millimètres et comporte 378 électrodes. Lorsqu’un patient porte des lunettes équipées d’une caméra, celle-ci filme l’environnement. L’image est ensuite améliorée par un logiciel, puis transformée en faisceaux infrarouges. Ces signaux, sans fil, activent directement les électrodes de l’implant. Le cerveau, habitué à traiter des images, commence à reconstruire des perceptions visuelles artificielles.

Une réussite clinique remarquable

Selon l’étude publiée dans The New England Journal of Medicine, plus de 80 % des patients ont retrouvé partiellement leur capacité à lire. Certains ont même réussi à lire jusqu’à 59 lettres sur une table de vision. Parmi eux, 84 % peuvent lire chez eux des lettres, des chiffres ou des mots, et certains parviennent à déchiffrer des phrases en tournant la tête. Ces résultats offrent une autonomie nouvelle aux personnes atteintes de DMLA ou de rétinite pigmentaire, leur permettant de retrouver des gestes aussi intimes que la lecture, tout en conservant leur vision périphérique.

Un processus d’apprentissage et d’adaptation

Ce n’est pas seulement la technologie qui explique ces progrès, mais aussi la neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du cerveau à s’adapter. Serge Picaud explique que le cerveau doit réapprendre à traiter ces nouveaux signaux visuels, en fusionnant l’image artificielle avec la vision périphérique naturelle. Ce processus nécessite patience et rééducation. Sur les 19 patients ayant rencontré des événements indésirables, 95 % ont vu ces effets rapidement résolus.

Grâce à cette innovation, une page blanche pourrait bientôt se transformer en un roman pour des millions de personnes atteintes de maladies de la vision. La combinaison entre technologie et neuroplasticité ouvre des perspectives prometteuses pour l’avenir.